今日猪肉价格期货(今日猪肉期货价格走势图)

猪肉,作为中国居民餐桌上不可或缺的主要肉类,其价格波动直接关乎民生与国民经济的稳定。在现代金融市场中,生猪期货(通常被市场参与者理解为“猪肉期货”)的出现,为生猪养殖、加工以及消费流通等全产业链提供了重要的风险管理工具和价格发现机制。每日的生猪期货价格走势图,不仅是市场情绪的晴雨表,更是反映当下供需关系、成本变动、政策导向等多重因素综合作用的结果。

将以今日生猪期货价格的走势为切入点,深入探讨其背后的驱动因素、在产业链中的作用,以及市场参与者应如何理解和应对其波动,旨在为读者提供一个全面且深入的视角,理解这一对中国经济具有重要影响的农产品期货品种。

今日生猪期货价格走势解析

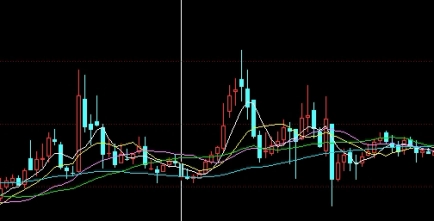

观察今日的生猪期货价格走势图,我们首先会关注开盘价、最高价、最低价和收盘价这几个核心指标。这些数字不仅勾勒出当日价格波动的区间,更重要的是,它们与昨日的收盘价相比,能直观反映出市场的短期情绪和方向。例如,如果今日生猪期货价格普遍高开高走,并以相对高位收盘,这通常预示着市场对未来生猪供应趋紧或需求旺盛的预期;反之,若低开低走,则可能表明市场对供应过剩或需求疲软的担忧。

除了价格点位,成交量和持仓量是解读走势图的另外两个关键维度。成交量反映了市场交易的活跃程度和资金的参与度,巨量通常预示着市场情绪的剧烈波动或趋势的形成。持仓量则体现了市场中多空双方未平仓合约的总量,它的变化趋势往往预示着资金的流入流出和市场未来潜在的动能。例如,如果价格在上涨的同时伴随着成交量和持仓量的同步放大,这通常被视为上涨趋势持续的有力信号;而如果价格上涨但成交量萎缩,持仓量下降,则可能预示着上涨动能的衰竭。

技术分析者还会利用各种图表形态和技术指标(如K线图、均线系统、MACD、RSI等)来判断今日走势的强弱,预测短期内的支撑位和压力位,从而制定相应的交易策略。每日的走势图是实时变化的,它就像一个活的肌体,不断吸收并消化着最新的市场信息,最终汇聚成一条条富有深意的曲线。

驱动生猪期货价格波动的核心要素

生猪期货价格的波动并非随机,而是受到一系列复杂且相互关联的因素驱动。理解这些核心要素,是分析“猪肉期货价格走势图”背后逻辑的关键:

首先是供需关系。这是决定商品价格最根本的因素。在供应侧,生猪存栏量(尤其是能繁母猪存栏量)、仔猪补栏情况、疫病(特别是非洲猪瘟等重大动物疫病)的发生与防控、养殖成本(饲料价格如玉米、豆粕,仔猪成本)以及养殖周期等,都会直接影响未来生猪的出栏量。在需求侧,居民消费能力、节日效应(如春节、中秋等传统节日对猪肉消费的拉动)、替代肉类(牛羊肉、禽肉)的价格变动以及餐饮行业的景气度等,都会影响猪肉的消费量。当供应大于需求时,价格承压;反之,价格上涨。

其次是政策因素。中国政府对生猪产业的政策调控能力很强。例如,为了稳定猪肉价格,国家会适时启动猪肉收储或投放机制;为鼓励生猪生产,可能会出台养殖补贴、信贷支持等政策;对环保、土地使用等方面的政策调整,也可能影响养殖场的扩张或收缩。这些政策的预期或实施,都会迅速反映在期货价格上。

再者是宏观经济与外部环境。宏观经济状况影响居民的消费能力,进而影响猪肉需求。国际贸易环境的变化,如进口猪肉的关税调整、主要猪肉出口国的疫情或政策变动,也可能通过进口量影响国内猪肉市场的供需平衡。极端天气事件,如持续的干旱或洪涝,可能影响饲料作物收成,进而推高饲料价格,传导至生猪养殖成本。

市场情绪与资金流向也不容忽视。在供需基本面相对稳定的情况下,市场参与者的心理预期、对未来事件的猜测以及投机资金的进出,也可能在短期内放大或扭曲价格波动。例如,在某一利空消息传出后,即使实际影响有限,也可能导致市场恐慌性抛售,引发价格的迅速下跌。

生猪期货对产业链的价值与功能

生猪期货,作为一种标准化、可交易的金融工具,对中国庞大的生猪产业链具有极其重要的价值和多重功能:

核心功能之一是价格发现。在没有期货市场之前,生猪现货价格往往受限于地域和信息不对称,价格发现效率低下。生猪期货市场汇聚了来自全国各地的养殖户、屠宰企业、贸易商以及各类投资者,通过公开竞价的方式,共同对未来几个月乃至更长期的生猪价格进行预判和定价。这种机制形成了一个透明、连续且具有前瞻性的价格基准,